岩土工程中的“水”

在传统文化中,水被视为财富与吉祥的象征,然而在岩土工程实践中,地下水却常常成为工程技术人员面临的重大挑战。贯穿从勘察、设计到施工、运维的整个工程全部生命周期,往往成为制约工程安全与质量,影响投资与工期的关键因素。

地下水作为岩土工程中最活跃的要素之一,其赋存形式与运动规律直接影响着岩土体的工程特性和稳定性。根据埋藏条件和含水介质类型,地下水呈现出多样化的分布特征,对工程的影响机制也各不相同。深入理解地下水的分类及其工程特性,是有效应对岩土工程中水文地质问题的基础。

不同的地下水类型对岩土工程的影响

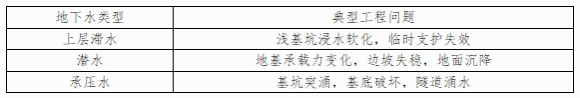

地下水的类型按不同的标准可以划分为很多种。工程实践中,按埋藏条件,地下水可分为上层滞水、潜水和承压水三大基本类型,每种类型都具有独特的水文地质特征和工程影响方式。

上层滞水虽然水量不大,但由于其位置浅、变化快,常导致基础施工困难,并可能引发局部渗透变形问题。例如,在开挖浅基坑时遇到上层滞水,若不及时处理,可能造成坑壁坍塌或基底软化等工程事故。

潜水广泛分布于第四纪松散沉积层和基岩风化带中。潜水的水位受气候、水文和人类活动影响显著,呈现季节性波动特征。在工程实践中,潜水水位的变化直接影响土体的强度和变形特性:水位上升会软化地基土,降低其承载力;水位下降则增加土体有效应力,可能导致地面沉降。

承压水是充满于上下两个稳定隔水层之间的含水层中的地下水,具有压力水头,当钻孔揭露含水层时,水会上升至静水压力对应的水位高度,甚至喷出地表形成自流井。承压水对深基坑工程威胁尤为显著,是需要我们重点关注的对象。当基坑开挖减小上部隔水层厚度时,承压水头可能冲破基底造成突涌事故。

表:地下水主要类型对工程的影响

地下水位对岩土工程的影响

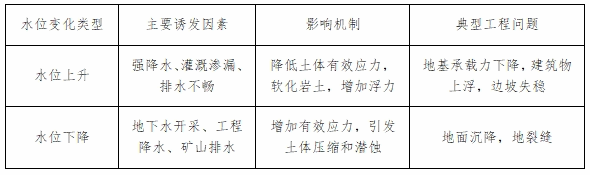

地下水位并非静止不变,而是处于动态变化状态,这种变化对岩土工程的影响极为深刻。水位变化既受自然因素如降水、蒸发的影响,也受人类活动如抽水、排水、工程施工的干扰。无论是水位上升还是下降,都会打破岩土体原有的力学平衡,引发一系列工程地质问题,严重威胁建筑物的安全和稳定。

1、地下水位上升引发的岩土工程问题

地下水位上升是许多工程事故的诱因,其根源在于多种自然和人为因素的综合作用。从自然因素分析,持续强降水是导致水位短期上升的常见原因,特别是在暴雨季节,大量地表水通过包气带下渗,使潜水水位迅速抬高。2020年7月深圳罗湖商业中心基坑在暴雨后出现支护桩位移加剧、周边路面明显开裂沉降的险情,危及临近多栋高层建筑及地下管线安全。紧急疏散周边居民和商户,对地铁1号线运营造成干扰。虽无伤亡报告,但经济损失较大。

地下水位上升对地基承载力的削弱作用不容忽视。当水位升至基础底面以上时,地基土含水量增加,有效应力减小,土体软化,抗剪强度显著降低。水位上升还会增加基础浮力,当浮力超过结构自重与抗浮措施联合提供的抗力时,建筑物可能整体上浮损坏。2021年郑州特大暴雨后,多处地下车库因抗浮设计水位低于实际水位而发生上浮事故,其中某小区地下车库上浮高度达1.5米,导致梁柱系统严重破坏。

水位上升还会加剧特殊土的工程地质问题。在湿陷性黄土地区,水浸湿陷是主要工程隐患。山西娄烦某煤矿磅房因雨水管沟漏水导致下部黄土发生湿陷,造成磅房基础不均匀沉降,墙体多处开裂,房屋整体倾斜,不得不拆除重建。

2、地下水位下降诱发的环境工程问题

与水位上升相反,地下水位下降主要源于人类活动,如集中式地下水开采、矿山疏干排水、工程降水等。过度抽取地下水已成为许多城市地面沉降的主因,这种地质灾害发展缓慢但影响深远,治理难度大。上世纪60年代至90年代,太原市因大规模开采地下水,累计沉降量最大超3.0米,著名的晋祠“难老泉”也一度断流,清徐、太谷等地出现了较为严重的地面沉降地裂缝,成为制约城市可持续发展的重大环境地质问题。

表2:地下水位变化对岩土工程的影响

地下水位变化是岩土工程中必须高度重视的环境因素。在工程实践中,需要根据区域水文地质条件,预测地下水位可能的变化趋势,采取针对性的设计和施工措施,以减轻或消除水位变化带来的不利影响。同时,也要注重工程活动本身对地下水系统的干扰,避免引发连锁性的环境工程问题。

目前工程实践中还存在着参建单位认识不足、建设单位刻意压低相关费用、勘察设计资料深度不足、施工质量差,以及监管、监测缺失等情况。这些人为因素的影响是不能技术革新解决的,需要各方的重视,加大过程中的监管力度,以及事故发生后的惩戒力度,从而提高管理成效,降低事故率。

地下水防治,需要勘察、设计、施工和运维全过程的协同配合。随着技术进步,BIM技术已实现地下水系统的三维可视化;物联网、5G技术可实时监控水位变化并预警。这些创新将推动岩土工程地下水防治进入新阶段,为工程建设提供更安全、更高效的解决方案。