新旧校园的时空对话 ——山西省榆社中学项目

一、新旧校园的项目概况

山西省榆社中学,其历史可追溯至1919年,最初命名为“山西省立第八中学”。随着高考制度的深入改革以及普通高中标准化建设标准的不断更新,该校在办学条件方面面临了诸多挑战和不足。为了适应新的高考制度,提升教育质量,改善教学设施,学校决定启动西校区建设项目,并对现有校区进行必要的改造与升级。榆社中学西校区紧邻旧校区,位于其西北侧,地形呈东高西低之势,新旧校区之间存在大约10米的高差。

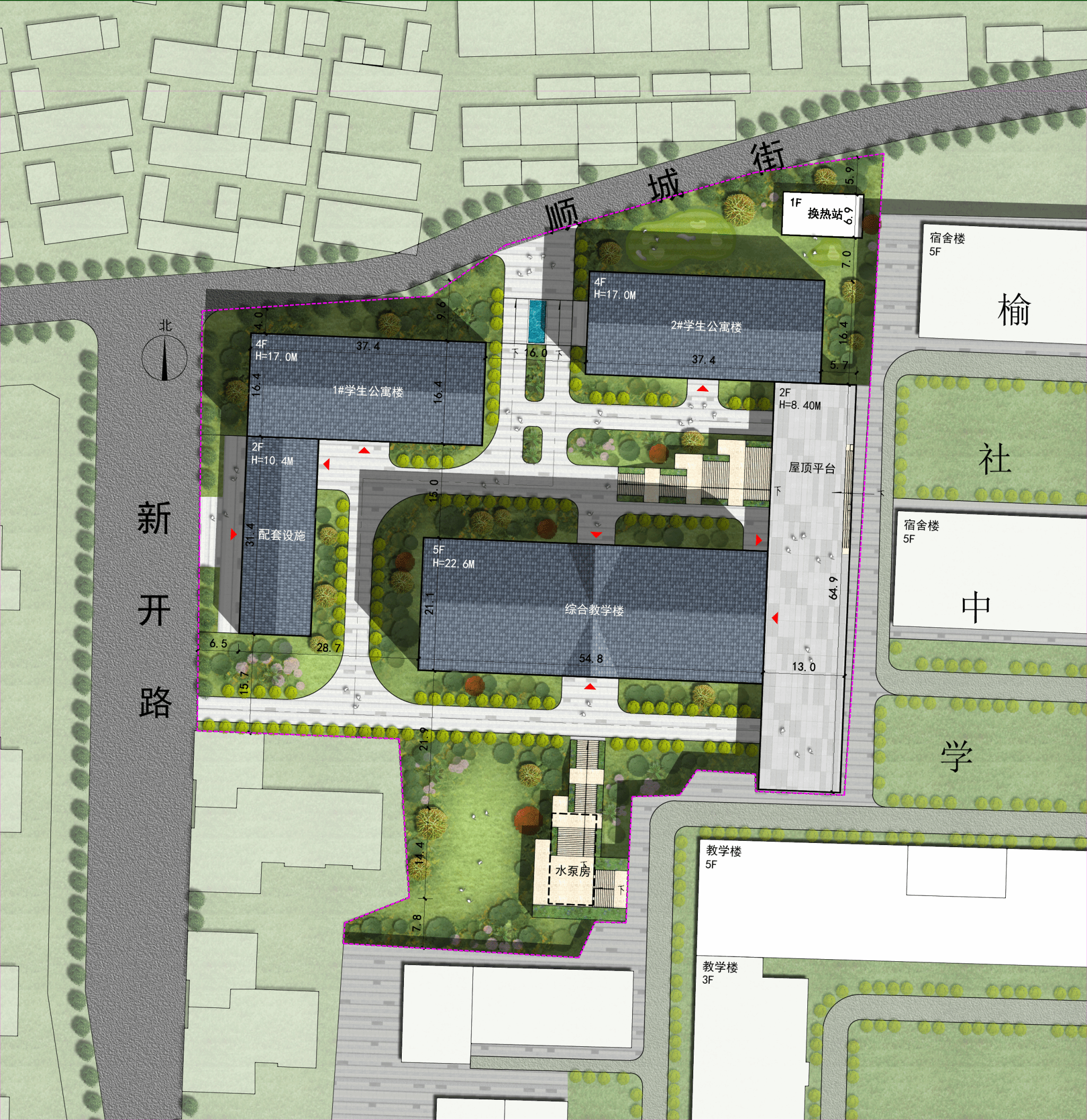

新校区总平面图

榆社中学西校区新建项目,总用地面积为14.49亩,总建筑面积为14420平方米。该项目的主要建设内容包括:五层的综合教学楼,主体四层、裙房两层的1#学生公寓楼,主体四层、裙房一层的2#学生公寓楼,以及单层的水泵房。

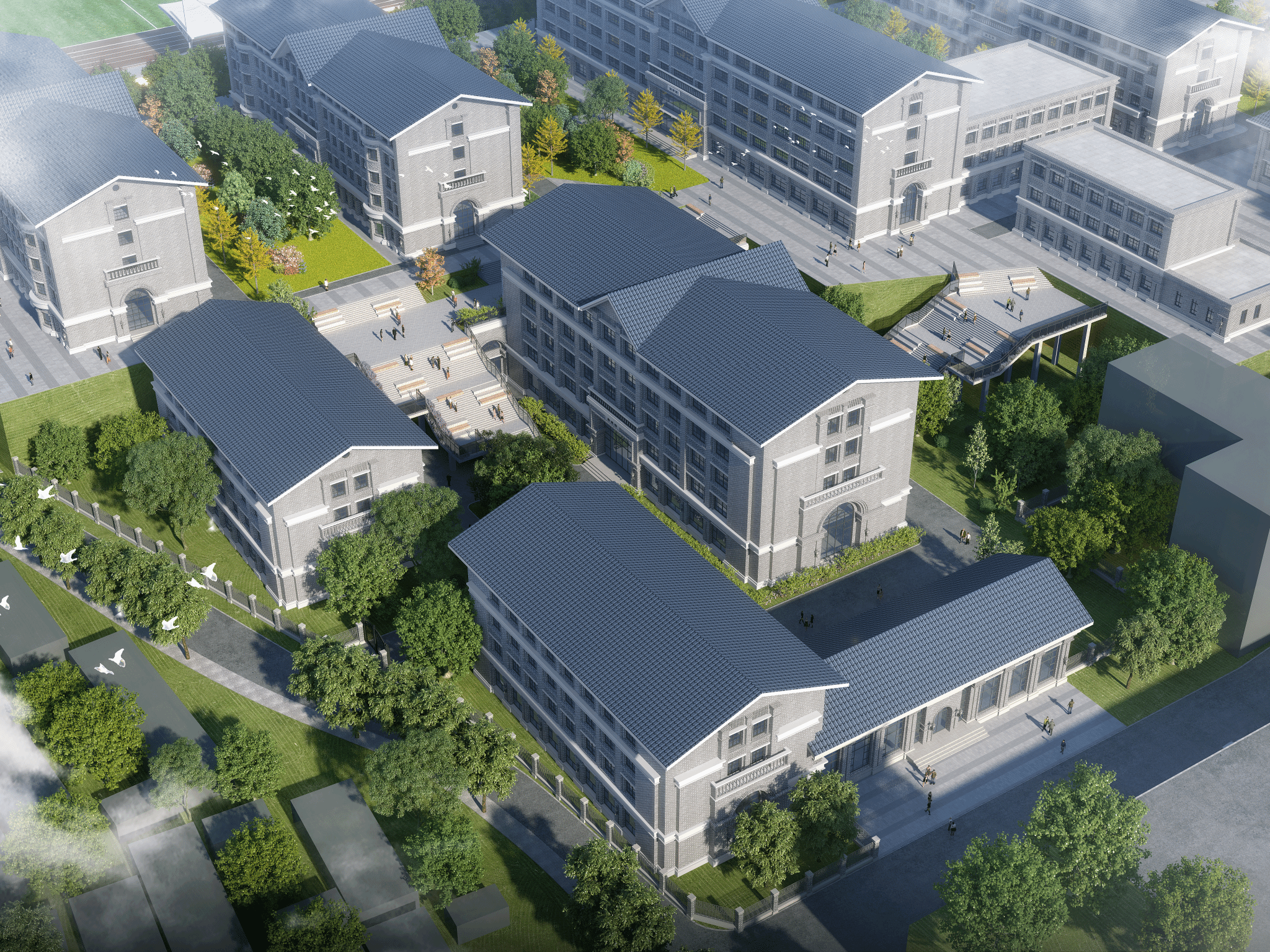

新校区鸟瞰图

榆社中学旧校区改造项目,总用地面积为100亩,改造建筑面积为30000平方米,包括对校园内部分建筑立面进行细致的修缮工作,以及对部分建筑功能进行必要的加建和升级,为师生提供更加完善和现代化的教学和生活环境。

旧校区教学楼改造前

旧校区教学楼改造前

二、有机结合的规划布局

为实现新旧校区的统筹规划,本项目旨在构建一个功能明确、交通便捷、环境宜人且富含文化传承的校园空间。目标在于促进新旧校区的有机整合,形成丰富的空间关系与良好的教学环境,为师生提供一个更加适宜的学习和工作环境。

新校区学生公寓楼

合理规划布局。在新旧校区的功能分区规划中,注重从师生的实际需求出发,深入分析了师生的日常作息规律及存在的不足,对教学区、生活区、运动区和行政区等关键区域进行了精心规划,以确保满足学生和教职工上课、用餐、休息、运动等日常需求。将西校区的两栋学生公寓楼规划在场地北侧,紧邻东侧旧校区现有的公寓楼,并与校园食堂相结合,形成一条完善的生活区轴线,方便师生的日常生活和饮食需求。西校区的综合教学楼则规划在场地南侧,与东侧旧校区现有的教学楼紧密相连,共同构成一个设施完备的教学区,为师生提供了一个优越的学习环境。新校区的建设尊重并延续了旧校区的功能分区布局,并根据现代教育的需求进行了相应的优化与拓展。

利用地形高差。从现有的地形分析来看,东侧的旧校区与西侧的新校区之间存在约10米的高差,呈现东高西低的态势。因此,在设计规划中,将风雨操场和功能教室布局在场地的东侧,紧邻高差较大的区域,并利用屋顶平台作为连接新旧校区的桥梁。师生们可以通过屋顶平台,从旧校区直接抵达新校区综合教学楼的三层,从而避免地形高差带来的不便,增强建筑的便捷性。在此基础上,通过设置数十级台阶,并结合绿化景观、休憩坐凳、室外看台、观演平台等元素,我们不仅有效地解决了地形高差问题,确保了师生的安全通行,还创造了一个充满活力、便于教学、休息、交流和共享的校园环境。本项目通过错层设计、场地整合等策略,有效利用场地高差,减少土方工程量,设计景观台阶,提升校园景观空间的合理性、舒适度与丰富性。

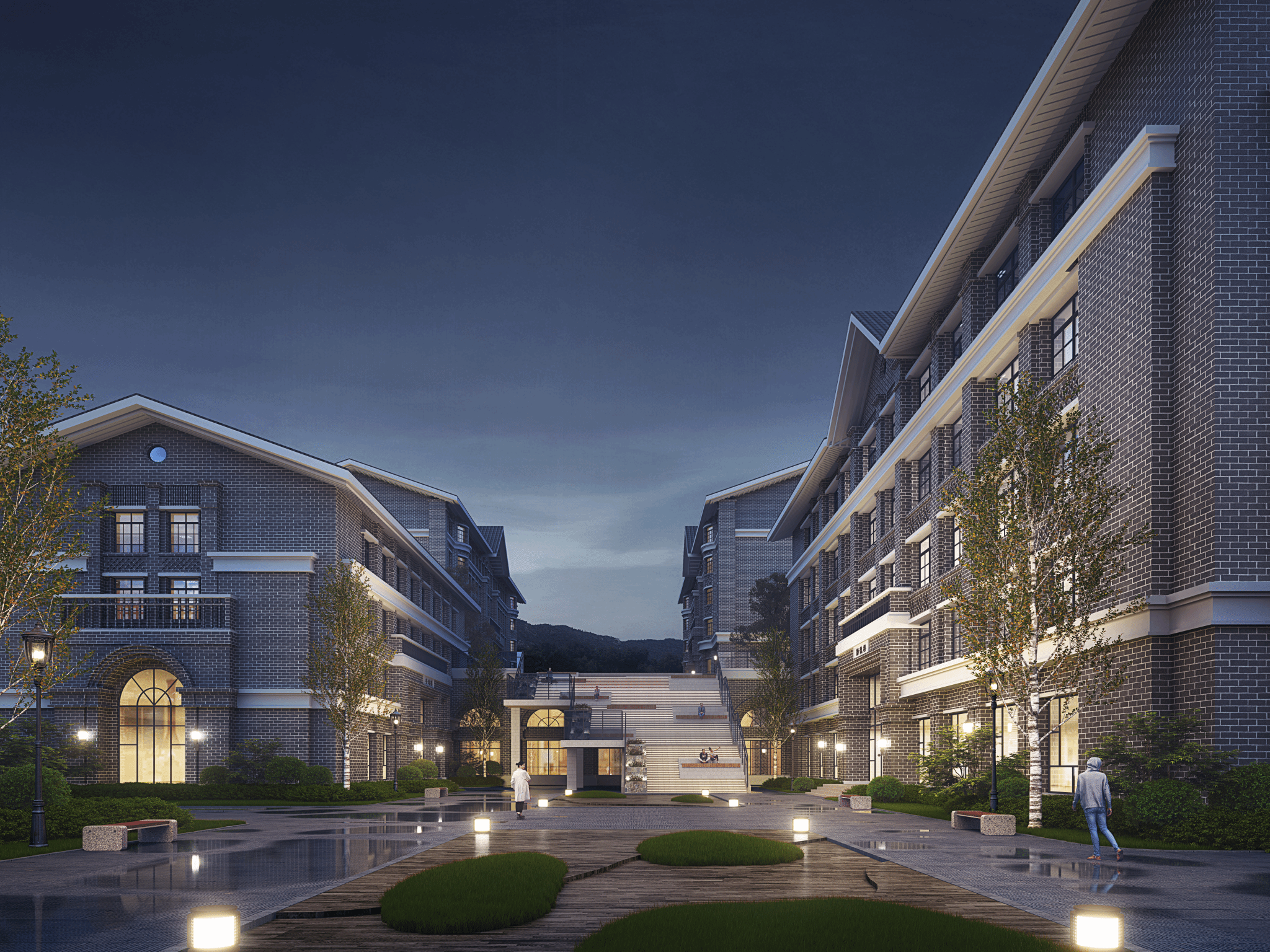

新校区庭院空间

三、民国风格的建筑立面

山西省榆社中学的成立可追溯至民国时期(1919年),当时的民国建筑不仅是中国近代建筑史上的重要篇章,而且生动地展示了中国传统建筑向现代建筑过渡的历程。中西方建筑技术与风格的交融,在民国时期的建筑中尤为突出。通过深入研究老校区的历史档案,我们提取了校园初期的建筑风格与元素,并将这些民国时期的建筑特色融入到本项目的设计之中。作为文化的载体,这种风格不仅承载了丰富的校园历史记忆,而且促进了校园文化的传承与发展。它们宛如一部部无言的历史文献,在时间的冲刷下,愈发显现出其沉稳与庄严。

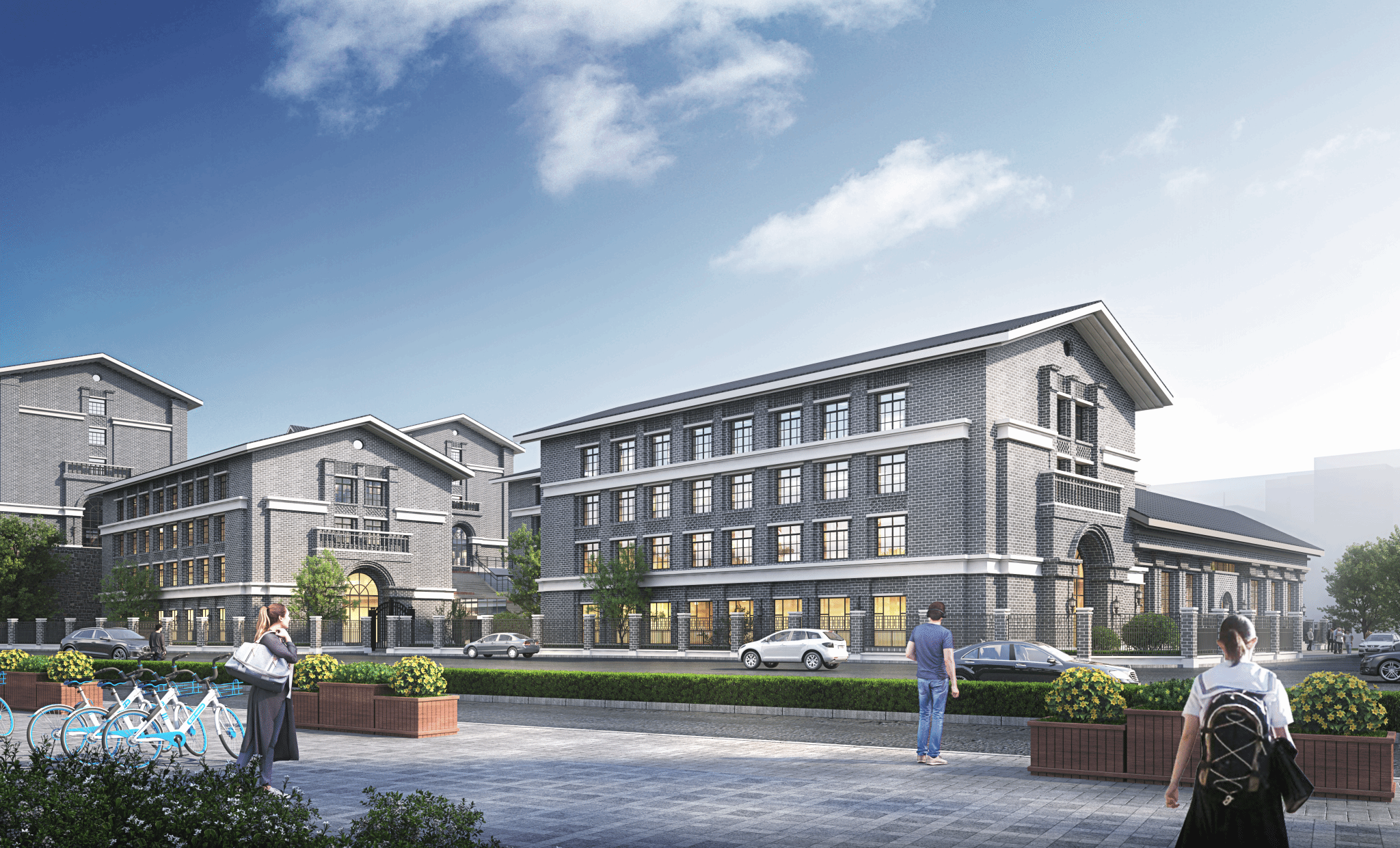

新校区综合教学楼

在建筑立面设计的过程中,特别注重对立面比例与分割的推敲。采用民国建筑经典的三段式立面构图:基座、墙体、屋顶。基座部分选用了厚重的白色石材,营造出建筑坚实稳固的视觉效果,为整个建筑构筑了坚实的基座。墙体区域则采用了青灰色的真石漆材料,矩形窗洞与民国风格的窗框相结合,线条简洁流畅,排列整齐有序。这不仅满足了室内采光的需求,还为建筑立面赋予了一种韵律美。屋顶部分采用了中式坡屋顶样式,增强了立面的挺拔感与层次感,为建筑注入了生机与活力。针对旧校区改造项目,根据目前现状进行了相应的调整,简化了坡屋顶的设计,利用白色线条勾勒出屋顶的轮廓。

旧校区活动中心改造前

旧校区活动中心改造后

建筑墙面主要采用仿古砖风格的真石漆材料,以展现历史的沉淀和岁月的磨砺。竖向壁柱的突出与白色的横向线角相结合,营造出简洁而舒展的视觉效果,同时丰富了建筑立面的光影层次。建筑入口处的拱券设计,配合两层通高的壁柱、突出的门头以及装饰性栏杆,进一步增强了建筑立面的厚重感和稳定性。

四、结语

校园是一切美好的代名词,是希望和梦想的发源地,希望我们所创造出的校园能够很好的成为梦想的摇篮,为梦想的茁壮成长提供营养。