结构创想,成果绽放——公司第一届结构设计制作大赛成果展播(五)

为进一步推进习近平总书记关于创新驱动发展的重要论述走深走实,不断激发职工创新创效热情,激励职工大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神立足本职岗位积极投身公司高质量发展实践,公司于九月成功举办了第一届结构设计制作竞赛。各参赛队凭借扎实深厚的专业知识功底,从理论层面精心构思设计方案,团队协作搭建实物模型各具特色,均取得了优异的成绩。

近期,公司将集中推出第一届结构设计制作竞赛优秀成果展播系列,一起来领略参赛队的风采吧~

本期展播

——结构的韧性与优雅:探索无尽的设计可能

一、审题与思考

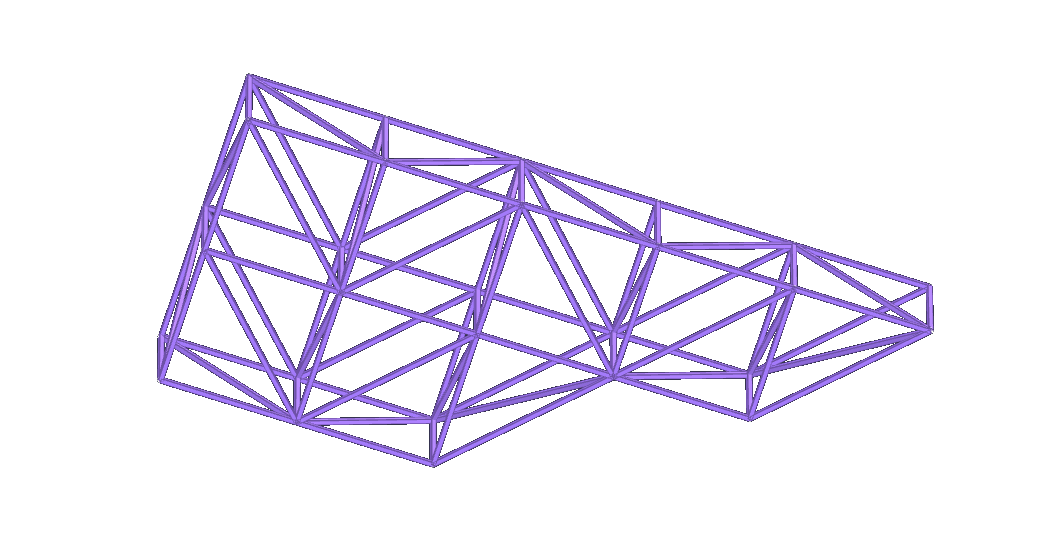

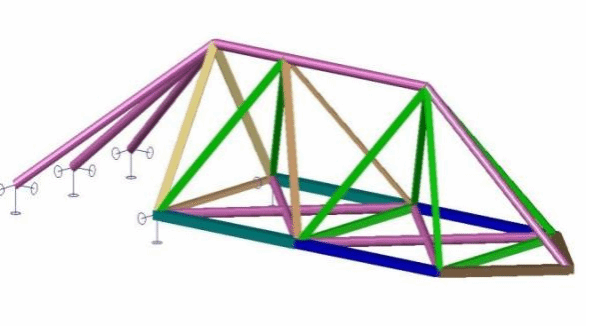

此次结构设计竞赛模型为木质悬挑结构。要求模型悬挑50cm以上,并在悬挑端设置一个加载环用以施加荷载(挑出长度以结构与木板的连接点(多点时为连接点连线)至加载点水平投影最短距离确定)。在满足强度、刚度、稳定性要求的情况下,尽量保证结构材料消耗较轻,因此选用悬挑桁架结构。同时具有较好的视觉效果。我们设计的结构模型效果如图1、2所示。

结构模型1 | 结构模型2 |

我们可以看到初步构思的力学模型为传统桁架结构,在此基础上形成一榀空间桁架结构(见结构模型1)。该模型可将整体梁系杆件的受弯形式,转变为杆件的拉压模式,进而解决木杆整体受弯弱的性质。其中该结构传力简单明确,受力均匀,可以合理利用杆件的拉、压特性,承载能力较大;但模型杆件较多,节点绑扎困难,自重大。而结构模型2采用角锥单元与绳索单元结合的结构形式,所用受压杆件为统一标准长度的木杆,受拉杆件采用绳索代替,杆件简洁,经济合理,具有美观性。

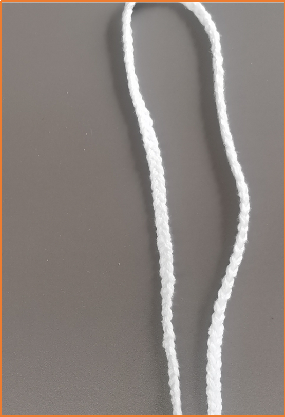

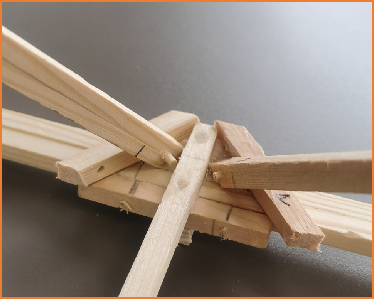

杆件处理 拉杆棉绳

插销定位 粗绳绑扎

二、方案对比

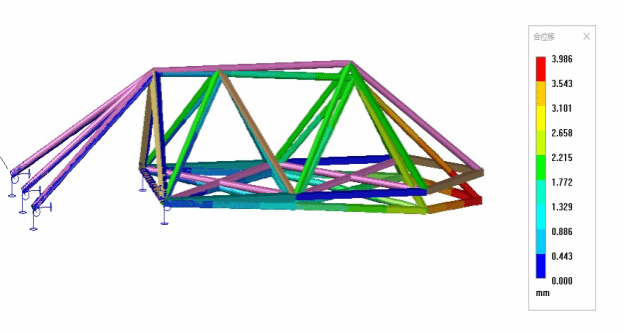

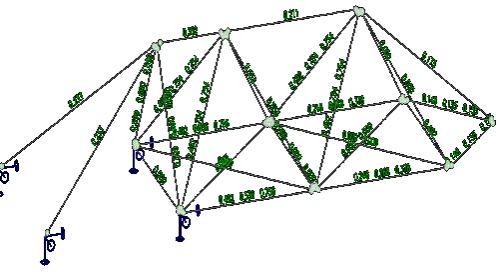

在建模计算阶段,我们利用了3D3S软件,对整体模型的刚度、强度、稳定性进行了评估与分析。经过不断加载计算,当加载至20kg时,强度、稳定性虽有富裕,但结构变形量为3.984mm小于规范限值500/120=4.17mm,接近限值,故本结构的主控因素为结构的刚度,即最大载荷量为20kg,此时的强度、稳定性仍有富余。

结构模型1 结构模型2

经过多次对比计算,多个模型预制及讨论分析,得出结构模型2整体结构承载能力与构件材料的重量比值较大,符合结构设计逻辑,最终选择结构模型2。

三、制作中的思考

桁架计算模型与实际之间存在一定的差距,主要体现在以下几个方面:

(1)节点连接方式:计算模型中,桁架的节点常被简化为铰接,但在实际制作中,节点的连接采用插销+502胶水+绳索绑扎等,这会影响桁架的整体刚度和受力性能。

(2)材料性能:计算模型中的材料性能参数通常是基于标准值或平均值,而实际工程中使用的材料可能存在性能差异,如强度、刚度等,这会影响桁架的承载能力。

(3)几何尺寸和形状:计算模型中的桁架几何尺寸和形状通常是理想化的,而实际桁架可能由于制作、安装等因素存在尺寸偏差和形状误差,这会影响桁架的受力和稳定性。

四、总结与回顾

通过此次竞赛,我们对结构杆件的连接、受力及破坏机制有了直观的认识,结构设计和业务技能得到了显著提升,使理论的光芒转化为解决实际问题的利剑。同时,我们也验证了轻量化设计在保证结构强度和稳定性方面的巨大潜力,例如,模型自重仅为200g,却能承载三级加载直至满载,即便在第四级加载时出现显著变形,整体结构依然保持完整。

此外,我们也意识到在材料特性和结构细节处理上的不足,特别是上部粗绳的显著伸缩性成为影响模型性能的关键因素。因此,未来的设计与实验过程中,我们必须更加严谨地考量材料的独特属性,无论是其弹性、伸缩性还是其他可能影响结构稳定性的因素,都应纳入精细化计算的范畴。

结构设计比赛后,我们深感:第一,结构设计是精细化的设计,一个小小的节点连接错位,就会导致整个结构因其倾倒,每个细节关乎整体的安全与稳定;第二,结构设计不是闭门造车,设计师不仅需要和客户深入交流,还需要与领导、同事紧密沟通,集思广益,共同解决设计中遇到的难题,确保方案的可行性和优化性;第三,结构设计要求我们有扎实的理论基础和严谨的计算分析能力,也要有大胆的创新能力,敢于突破传统,勇于尝试新的设计理念。