某工程静力推覆分析

一、工程概况

某工程位于8度(0.20g)区,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类。结构形式为框架剪力墙结构,地下一层,地上四层,建筑总高度22.80米。由于使用功能的要求,该实验室抗震设防类别为特殊设防类(甲类),安全等级为一级。

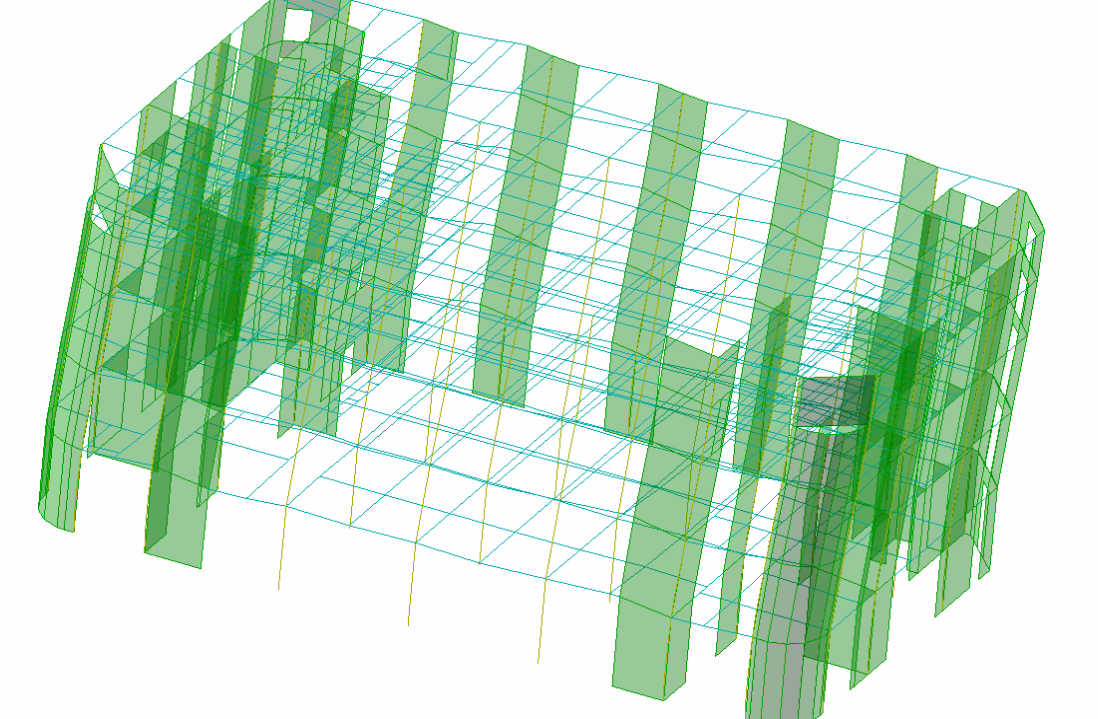

图1:效果图

二、主要计算内容及流程

本工程的主要计算及流程如下:

(1)建立小震模型A0,9度(0.40g),αmax=0.32,完成CQC法的计算

(2)在模型A0计算完成后,进行弹性时程分析,按照规范要求选取7条地震波,完成计算后,导入全楼地震作用放大系数,得到模型A

(3)完成模型A的CQC法计算

(4)建立中震模型B,αmax=0.53,此αmax取自地震安评报告;设置性能水准为1,完成中震性能化设计

(5)包络模型A和B的计算结果,得到承载力和配筋

(6)采用PUSHOVER验算大震位移,9度(0.40g),αmax=1.400

三、静力推覆分析

弹塑性静力推覆(PUSHOVER)分析是在结构上施加重力荷载代表值并保持不变,同时施加沿高度分布的某种水平荷载或位移作用模式,并不断增加水平作用,随着水平作用的不断增加,结构构件逐渐进入塑性状态,结构的梁柱和剪力墙等构件出现塑性铰,最终达到将结构推至某一预定的目标位移或使结构发生破坏,然后停止增加侧向力,进而了解和评估结构在地震作用下的内力和变形特性、塑性铰出现的顺序和位置、薄弱环节及可能的破坏机制,判断结构是否能够承受未来可能发生的地震作用,如不满足则对局部薄弱环节采取相应的抗震加固措施。

基于能力谱的PUSH分析,具有高收敛效率,其相对于时程分析法可以获得更为稳定的分析结果,且计算原理清晰,能真实模拟结构在大震下变形、屈服(损伤)破坏、倒塌的过程,是当前流行的结构弹塑性计算性能评价方法。

图2:模型简图

将模型简化,进入弹塑性静力推覆分析计算模块,定义推覆工况如下:

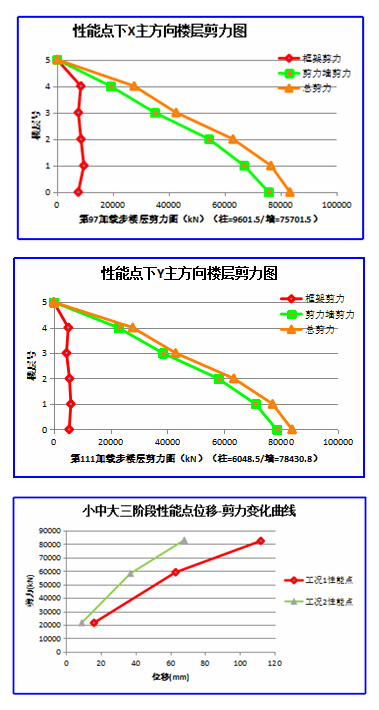

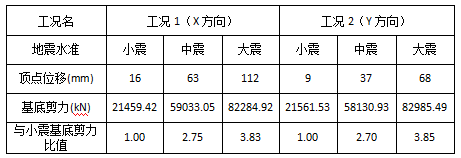

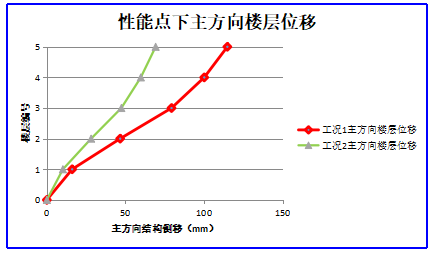

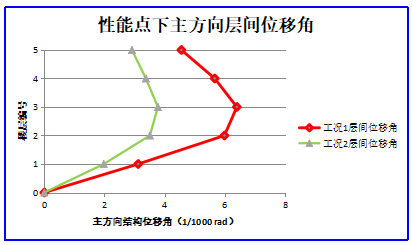

经计算,X方向与Y方向均出现了性能点,由该性能点的位置可确定结构在该震作用下的塑性铰分布、楼层位移角、结点位移加载过程曲线、楼层位移加载过程曲线等,综合评价结构的抗震能力。

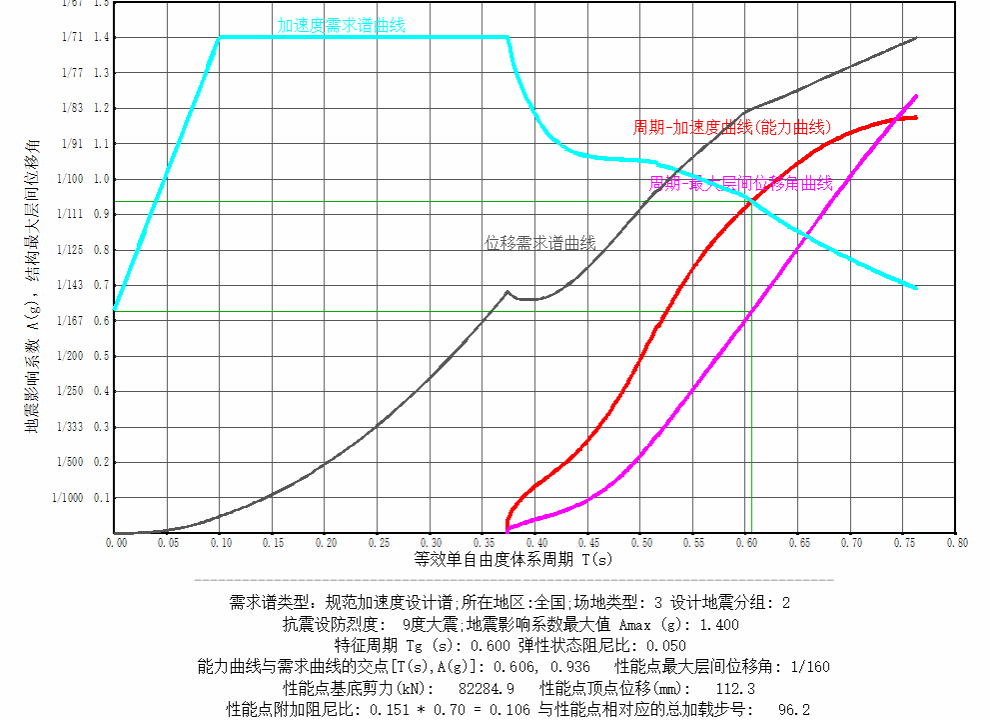

图3:X方向能力谱和需求谱曲线(Sa–T格式)

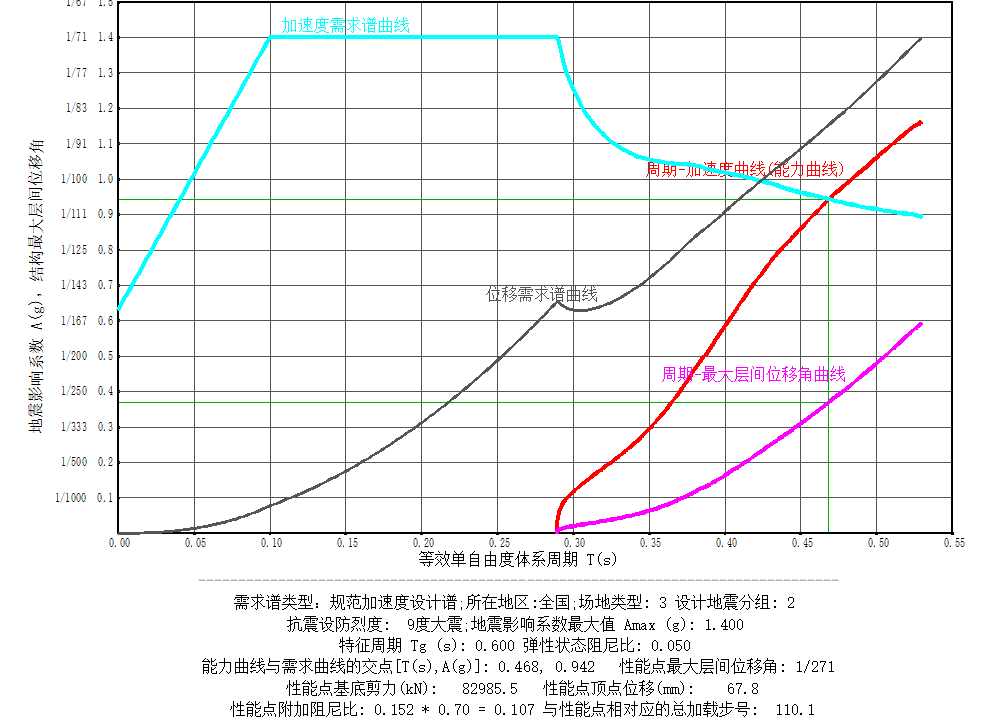

图4:Y方向能力谱和需求谱曲线(Sa–T格式)

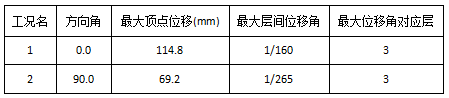

由能力谱和需求谱曲线可以看出,X方向在经计算,X方向与Y方向均出现了性能点,由该性能点的位置可确定结构在该震作用下的塑性铰分布、楼层位移角、结点位移加载过程曲线、楼层位移加载过程曲线等,综合评价结构的抗震能力。汇总性能点信息如下:

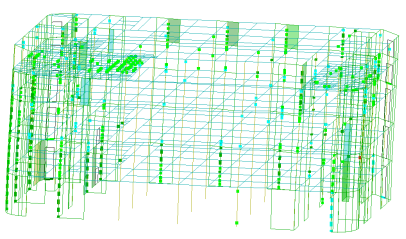

图5:工况1第55个加载步时的结构出铰图

图6:工况1第76个加载步时的结构出铰图

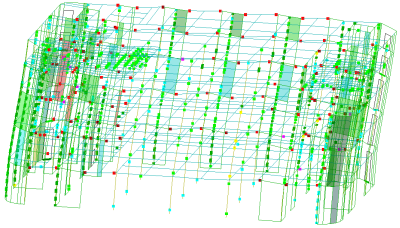

图7:工况1第97个加载步时的结构出铰图

据此可得出结论如下:

(1)计算结构需求谱与能力谱,存在性能点;性能点最大层间位移角分别为X方向1/160<1/120,Y方向1/271<1/120,结构类型满足最大层间位移角限值要求,满足“大震不倒”的性能目标;

(2)结构在性能点的顶点位移分别为X方向112.3mm,Y方向67.8mm,结构不存在显著的侧向变形,且不存在严重的薄弱层或者柔弱层;

(3)基于9度,对性能点下基底剪力与小震基底剪力进行对比,中震下X方向剪力比为2.75,Y方向剪力比为2.70,说明结构基本处于弹性;大震下X方向剪力比为3.83,Y方向剪力比为3.85,说明结构进入弹塑性,耗能构件进入屈服状态;剪力比在经验范围内,说明结构刚度不存在严重退化,较为可靠。

(4)大震作用下大部分连梁及部分框架梁进入屈服阶段,起到良好的耗能作用;大部分框架柱、剪力墙为轻微~轻度损伤;局部出现中度~重度损伤,部分钢筋屈服,满足性能目标。

(5)结构在大震作用下表现的屈服机制为耗能构件-墙肢-框架柱的顺序,符合抗震概念设计,弹塑性分析结果满足结构抗震性能目标要求。

(6)通过对该结构进行详细的抗震性能分析,该结构是安全可行的。