太原武宿国际机场三期改扩建工程-综合交通中心工程暖通设计分享 2023-11-24

发布时间:2023-11-24

内容:一、总体规划及概况

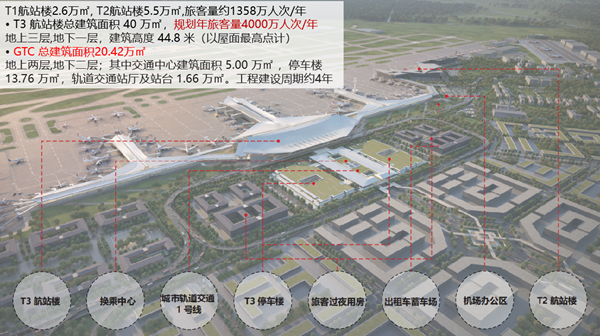

太原武宿国际机场三期改扩建工程航站区工程包括旅客T3航站楼、交通中心(GTC)、停车库、轨道交通车站及其附属用房。各单体整体布局如下:

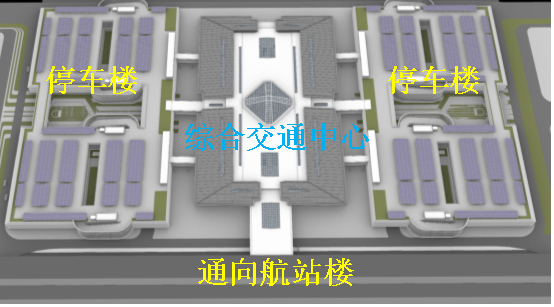

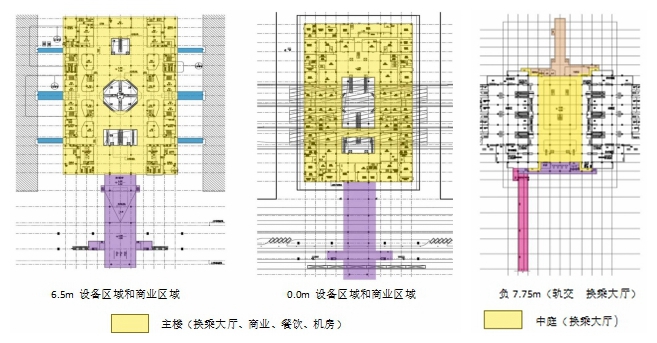

此次分享的交通中心建筑面积约50000㎡,地上两层,地下一层,地上东、西两侧与停车楼相连,南侧连接T3航站楼到达层,地下一层与轨道交通车站相连。地上建筑面积41684.65㎡,地下建筑面积8312.78㎡。整体分布及平面布局见下图:

二、主要技术创新和亮点

太原武宿机场三期改扩建项目是国家民航局“十四五”规划机场建设重点项目和我省交通强省建设标杆工程。交通中心作为太原武宿机场三期改扩建项目的子项,按照“山西省绿色建筑创新示范项目”要求实施,应用绿色创新技术体系,创建山西绿色建筑示范。

2.1建筑信息模型(BIM)技术

交通中心项目设计阶段采用BIM技术正向设计,在模型中进行图面分析、碰撞检测、管线综合优化、净高分析,最终通过三维模型直接出图,保证了图纸和模型的一致性,减少施工图的错漏碰缺,显著提高设计质量。

2.2超低能耗建筑技术

交通中心项目采用超低能耗技术,全面实施低碳理念。

(1)围护结构热工性能提升:外墙、外窗等围护结构传热系数提升20%~30%,围护结构供暖空调负荷降低15%。

(2)自然采光设计:通过中庭和走廊的天窗与立面的幕墙、侧窗实现优良的采光效果。

(3)自然通风设计:当楼宇自控系统通过监测到室外空气焓值低于室内设计状态时,直接采用自然通风解决建筑排热排湿。

(4)免费制冷设计:全空气空调系统过渡季按新风比70%加大新风量运行,达到免费制冷的目的。

(5)选用高性能供暖空调设备:太原机场三期采用独立能源站及热电厂的供冷供热方案,采用二次泵变流量系统,一次泵设于能源站站房内,二次泵设于交通中心、航站楼等热力泵房内。二次泵变流量系统降低了集中空调系统的输送能耗,运行更节能。

为降低供暖空调设备能耗,水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准规定值提升20%。风机的单位风量耗功率比现行国家标准规定值提升20%。

2.3装配式建造技术和绿色建筑设计

交通中心采用装配式建筑技术,装配率为 48%,综合评价分值 53 分。

交通中心评价为满足国家绿建三星要求的绿色建筑。

2.4可再生能源建筑应用

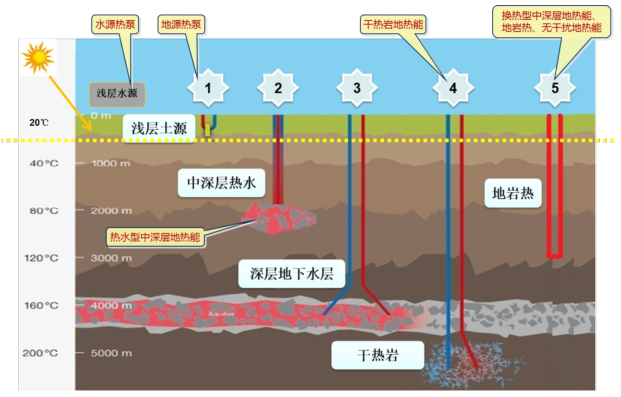

交通中心采用绿色建材,配置高效用能设备,冷热源来自能源站。能源站充分利用多品位可再生能源耦合系统,根据电网供应特点,进行间歇蓄放热运行,实现“地下岩层-储热装置-建筑物”多层次蓄能。

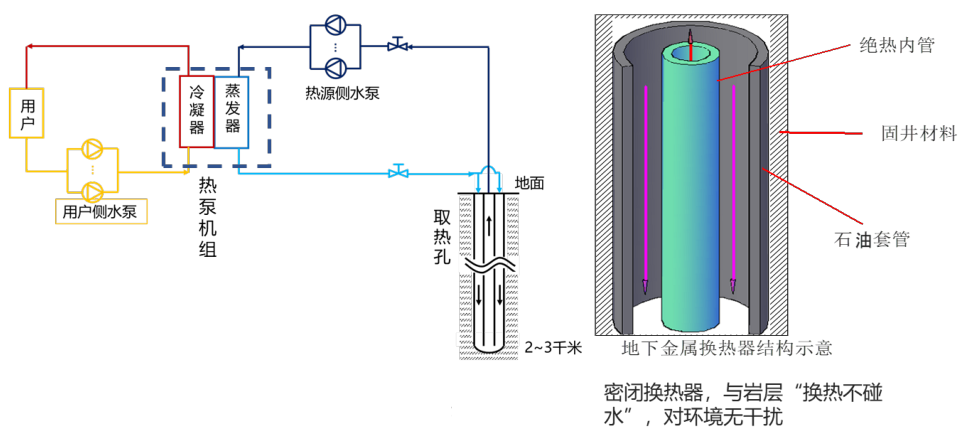

(1)中深层地热利用

太原市地热资源丰富,项目采用中深层地热地埋管(2-3km)热泵供热新技术,利用大型蓄冷罐在冬季蓄热,从而使中深层地热系统的热泵成为柔性的电力负载,并且依靠优化运行方式使得热泵的COP达到6以上,有效降低热泵耗电。

图2.4-1可利用地热能

图2.4-2中深层低碳利用技术

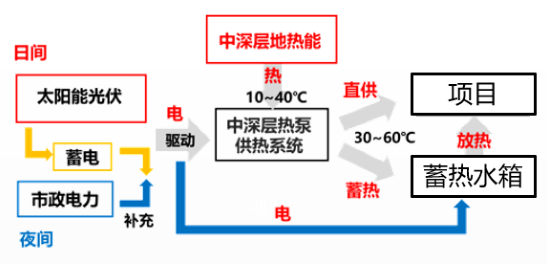

(2)太阳能光伏利用

综合交通中心区、航站楼及公务机区等区域屋面铺设太阳能光伏板,并就近接入低压侧直流配网。日间充分利用太阳能光伏发电,驱动中深层热泵供热系统满负荷制热,解决项目供热需求,同时向蓄热水箱蓄热,剩余电力满足其他功能需求,部分蓄电;夜间(阴天)由蓄存电力或电网谷电驱动热泵或水箱放热,满足建筑供热需求;清洁的电+高品位低温热源(中深层地热能),提供可再生能源清洁供热,实现零碳供热;充分利用多品位可再生能源耦合系统,根据电网供应特点,进行间歇蓄放热运行,实现“地下岩层-储热装置-建筑物”多层次蓄能,配合相应的电力需求侧响应激励政策,基本实现“零电费”运行。

图2.4-2多品位可再生能源耦合系统运行示意图

2.5大温差循环系统

空调冷热水采用大温差供水技术,空调冷水温度采用7/14℃,空调热水温度采用50/35 ℃,空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准规定值提升20%。

2.6能耗监测管理系统

针对交通中心建立能源管理平台,平台基于能耗分析、节能诊断、智能预测等功能,可实现全区域全能源(电水气冷热等)数据掌控,保障交通中心的能源消耗有据可查。

图2.6-1 能源管理系统示意

2.7智慧环境监测系统

建立室内环境智能监控系统,可以基于PM2.5/PM10、CO2浓度、室内温湿度等室内监测参数、室外气象站监测的室外气象参数等数据对空调系统、自然通风装置进行动态调节,以达到更优的室内环境和节能效果。

2.8特殊消防设计

本项目交通中心建筑人员流动性强,为了保证建筑功能的连通性及使用的便利性,对本项目设计中不符合国家工程建设消防技术标准的,同时需采用新技术、新工艺、新材料的内容和理由进行特殊消防设计论证与专家评审。特殊消防设计的具体设计策略有以下几点:

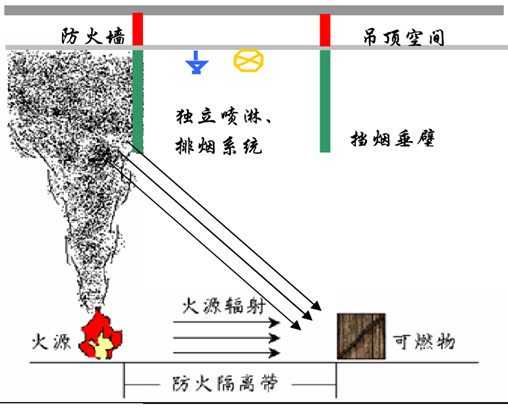

(1)防火隔离带新工艺应用

防火隔离带是从森林防火设计及实践中引入的。大型建筑防火设计中防火隔离带指的是在大空间公共区内的可燃区域之间设置一定宽度空白区域。该区域内禁止设置任何可燃物,配合喷淋系统及排烟系统的共同作用,保证一侧的可燃物着火后,火势不会跨越防火隔离带蔓延到另一侧。

图2.8-1 防火隔离带示意图

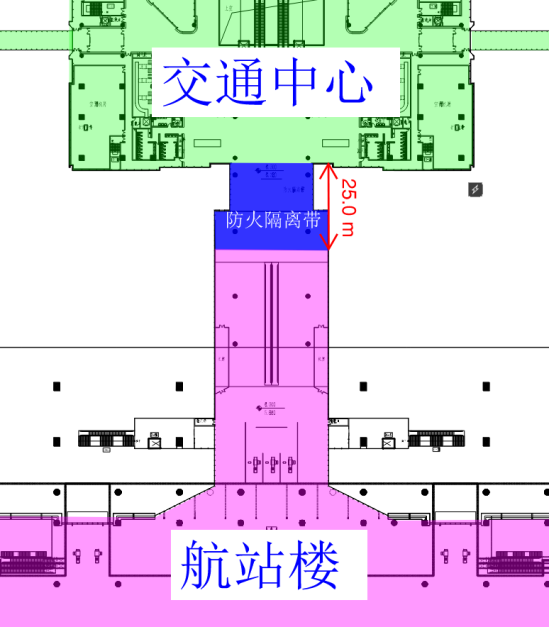

交通中心防火隔离带位于6.5m层连通廊靠近交通中心一侧,作为航站楼与交通之间的防火分隔措施。平面示意如下图:

图2.8-2 防火隔离带平面位置示意图

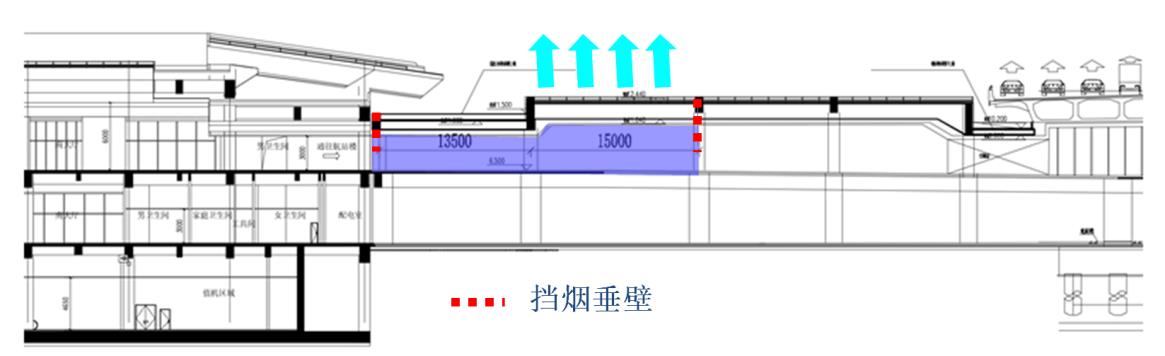

由于该连廊承担大量旅客通行的需求,难以采取固定防火分隔措施,防火隔离带跨越连廊低区与高区,净高 3m/4m, 从防火隔烟的需求而言,隔离带空间宽度与高度成反比,低净高的空间就需要以隔离带的宽度换隔离带净高度。因此,本项目防火隔离带设计总宽达25m,其中高区宽 12m,低区宽13m。

图2.8-3 防火隔离带剖面示意图

(2)换乘厅与地铁站厅的等效防火分隔

交通中心遵循交通一体化设计原则,交通中心与两侧地铁端厅在-7.75m层平层连通、无缝衔接、高峰期旅客可快速经由换乘中心乘坐地铁。地铁与换乘中心一体化直连,为保证地铁站厅与换乘中心的火灾风险不相互影响,因而人为进行防火分隔界面的切分。

本项目参照国内其他同类型站城一体化工程,采用两道防火卷帘作为地铁站厅与换乘厅之间的竖向分隔措施,两道卷帘分别由交通中心与地铁控制。

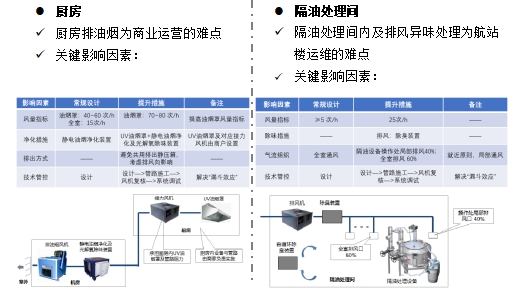

2.9厨房、隔油间异味治理

2.10环状供热管网设计

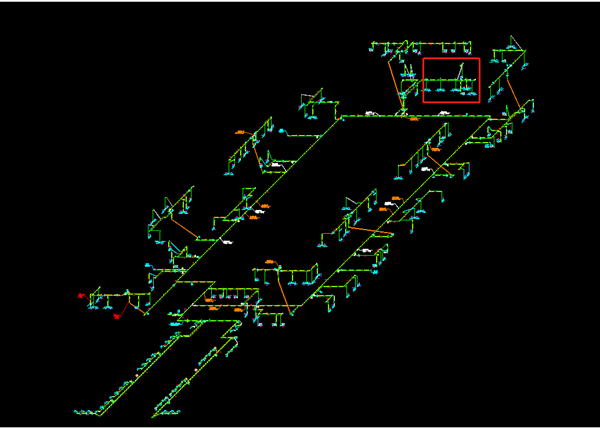

交通中心宽度113.5m,长度171.7m,纵深大,供热管网0m层主干管长度460m,主干管长度长,分支管段阻力小。为便于各分支管段的阻力平衡,本工程供热管网由一趟环状管路和两趟枝状管路组成。环状管网最不利点如下图所示:

图2.10-1 管网最不利点示意图

采用STANET水力计算软件模拟得出最不利环路,通过最不利环路来分析各支路的不平衡率。根据水力计算软件模拟结果,根据原设计DN100主管管径进行建模、计算,得出水力最大不平衡率达到81.34%。降低不平衡率的方式有两种:(1)增大分母即降低主管管径增大最不利环路的总损失;(2)降低分子即增大并联支路的损失。通过采用环状管网,降低了管网不平衡率。

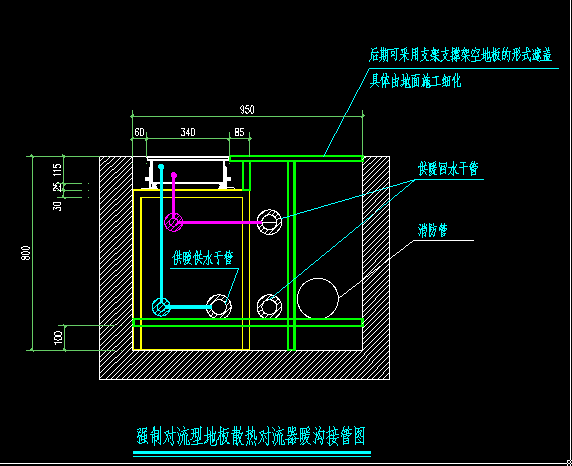

2.11地面对流散热器的应用

6.500m换乘大厅与航站楼交接处连廊采用地面对流器供暖。地面对流散热器沿幕墙连续布置,通过热对流隔离内外环境,减少其热交换,从而实现建筑节能的作用。因其隐蔽性特征,可以极大地提高室内空间利用率和美观程度,同时又满足空间的供暖需求。

三、质量管控原则

交通中心人员流动密集,存在明显的人员流动高峰,人员逗留时间短。我们暖通人应根据项目的特点进行针对性设计,把握经济·绿色·安全的原则,实现与国家、民航、地方政策相匹配,与航站楼的负荷特性相匹配,投资可控、运行经济的目标,着力构建绿色节能、低碳减排暖通设计体系,助力国家可持续发展。