太原武宿国际机场三期改扩建工程航站区工程综合交通中心工程(G... 2023-11-24

发布时间:2023-11-24

内容:一、工程概况及首层板开洞情况说明

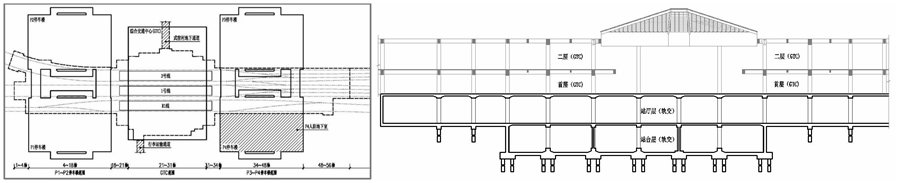

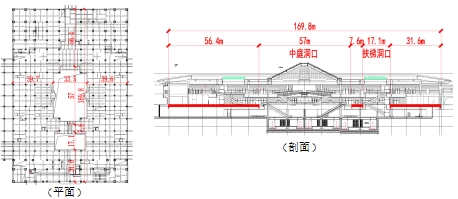

太原武宿国际机场T3航站区工程(以下简称本项目)场地位于太原市东南方向,距太原市13.2km,位于原T1、T2航站楼东南侧,主要建筑单体包括T3航站楼、停车楼、综合交通中心、地下轨交等。其中,交通中心总建筑面积50000㎡,建筑高度为15.4m,共计3层,地上2层。交通中心与轨交站点上下贯通,东西衔接停车楼,南北贯穿商业动线。交通中心鸟瞰图如图。

下图示意的地下轨交结构与上部结构单体的相互关系,地下轨交结构在地下横穿左右停车楼及中间的交通中心。其与上部交通中心结构连为整体,首层板作为地下轨交结构的顶板,同时作为上部主体结构的固层楼板。

由于建筑功能要求,交通中心首层楼板存在局部大开洞,单方向开洞总宽度超过《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)第 6.3.7.3条要求。

二、首层板抗震专项分析与设计

2.1考虑土体作用的地下轨交结构分析

本站共构段部分结构与地上停车楼、GTC共构,沿纵向结构存在外扩附属,同时考虑本站为机场枢纽三线换乘车站,地下车站结构按空间问题建立包含上部结构的三维地层—结构模型进行时程法计算,依据《太原武宿国际机场三期改扩建工程地震安全性评价报告》中相关结论,分别采用两组地震场地波进行计算。根据《城市轨道交通结构抗震设计规范》(GB50909-2014)要求,地铁车站结构在E2地震作用(重现周期为475年的地震动,相当于中震)下结构弹性层间位移角限值为1/550,E3地震作用(重现周期为2475年的地震动,相当于大震)下弹塑性层间位移角限值为1/250。

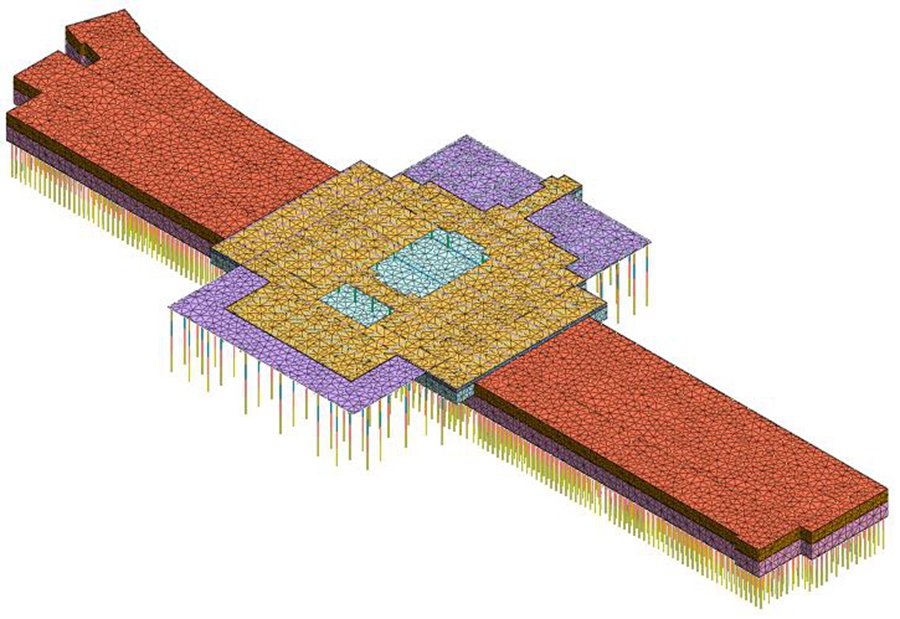

模型计算采用MIDAS/GTS软件进行时程法计算分析。

在模型中,地层的本构模型采用摩尔-库伦模型,结构(包括车站板、柱、墙、柱等)采用弹性模型。车站顶板中板底板、地面以上停车楼、GTC结构楼板采用板单元,柱采用梁单元,桩基采用桩单元模拟。模型上边界取至地表,下边界至等效基岩面,横向边界设置二维自由场边界。

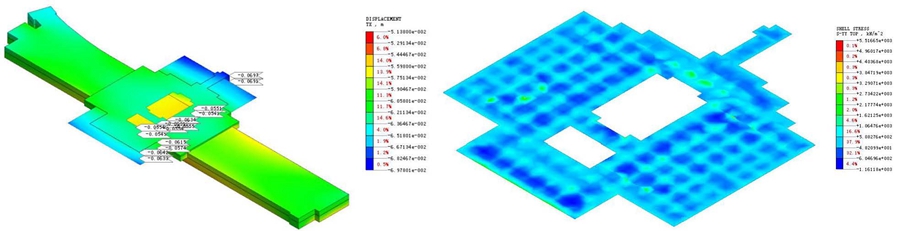

2.1.1 E2地震作用计算结果及分析

通过分析计算,在100年设计基准期下的E2地震作用下,最大层间位移角为1/818<1 /550,而且0m层楼板整体应力较小,超过混凝土抗拉强度标准值2.2mpa的面积不到3%,98.6%的楼板面内主拉应力小于3.71mpa。车站结构处于弹性工作阶段。地下工程不损坏或仅需对非重要结构部位进行一般修理,对周围环境影响轻微,不影响市政设施正常运营。

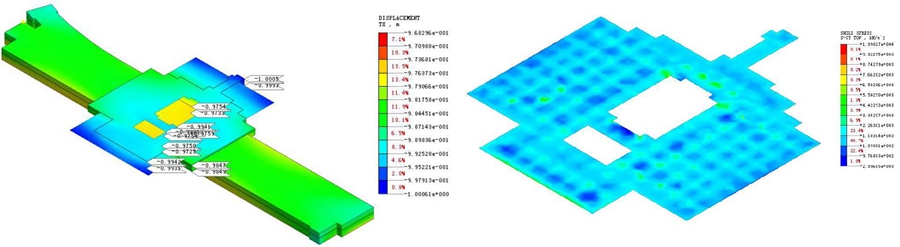

2.1.2 E3地震作用计算结果及分析

通过分析计算,在100年设计基准期下的E2地震作用下,最大层间位移角为1/818<1 /550,而且0m层楼板整体应力较小,超过混凝土抗拉强度标准值2.2mpa的面积不到3%,98.6%的楼板面内主拉应力小于3.71mpa。车站结构处于弹性工作阶段。地下工程不损坏或仅需对非重要结构部位进行一般修理,对周围环境影响轻微,不影响市政设施正常运营。

2.2带首层板的上部结构计算分析

2.2.1 首层楼板开洞尺寸分析

由于建筑功能要求,本工程地下室顶板存在局部大开洞,依据《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)第6章“市政工程抗震措施”第6.3.7.3条,地下工程的顶板、底板和楼板,应符合下列规定:楼板开孔时,孔洞宽度不应大于该层楼板典型宽度的30%;洞口周边应设置边梁或暗梁。本工程地下室顶板Y向洞口总长度为74m,地下室顶板Y向总长度为169.5m,洞口总长度约占楼板总长度43.7%,大于30%。不满足上述通用规范要求。

针对上述问题,且建筑洞口尺寸无法减小,结构分析认为,尽管本工程首层板开洞比例较大,但洞口周边有效板宽较大(最小板带宽约31m以上),且地下一层及地下通道挡土墙以外区域的框架柱直接嵌固于基础,水平刚度大于有地下室处,实际减弱了首层楼板开洞对上部结构嵌固条件的不利影响。初步判断,首层楼板有足够承载力以抵抗常规土压力及地震等水平荷载作用,因此,维持原有楼板尺寸,提高首层楼板性能目标,分析中震及大震作用下的楼板应力。即采用抗震性能目标设计,通过计算分析与构造加强,确保首层板在设防地震下保持弹性状态,在罕遇地震下,仍具有足够的承载力。

2.2.2 首层板设防地震及罕遇地震性能分析

由于首层楼板属于轨交车站顶板,设计使用年限需按100年,因此对首层楼板提出100年设计基准期下的中震弹性、大震不屈服性能目标。

本次楼板应力分析采用了带上部结构的YJK计算模型,由于上部结构仅需按50年使用年限设计,100年的计算工况已经超出了上部结构的设计要求,为了反映中震、大震下上部结构因构件进入塑性或者部分损伤,导致结构整体刚度降低的情况,结构设计首先进行了100年设防地震及罕遇地震下的弹塑性计算分析,根据弹塑性分析结果,与弹性分析的基底剪力进行对比,以对上部结构进行刚度折减。

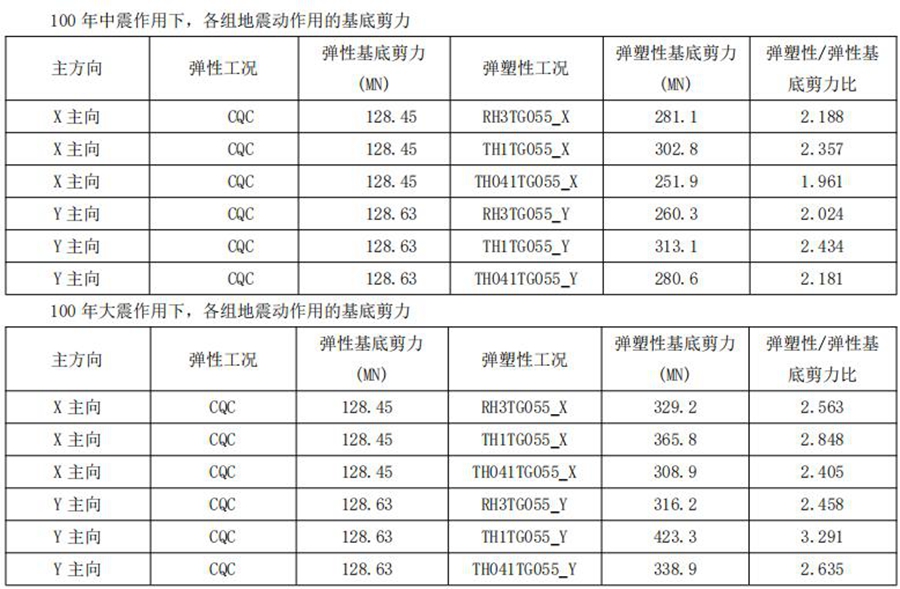

弹塑性计算结果表明,在100年设计基准期下的中震、大震作用下,上部结构刚度衰减明显,其基底剪力均小于或接近于小震下柱底剪力的3倍(基底剪力详下表)。本次设计通过调整阻尼比、上部结构刚度等措施,使得设防及罕遇地震下的上部结构柱底剪力接近但不小于小震下柱底剪力的3倍。

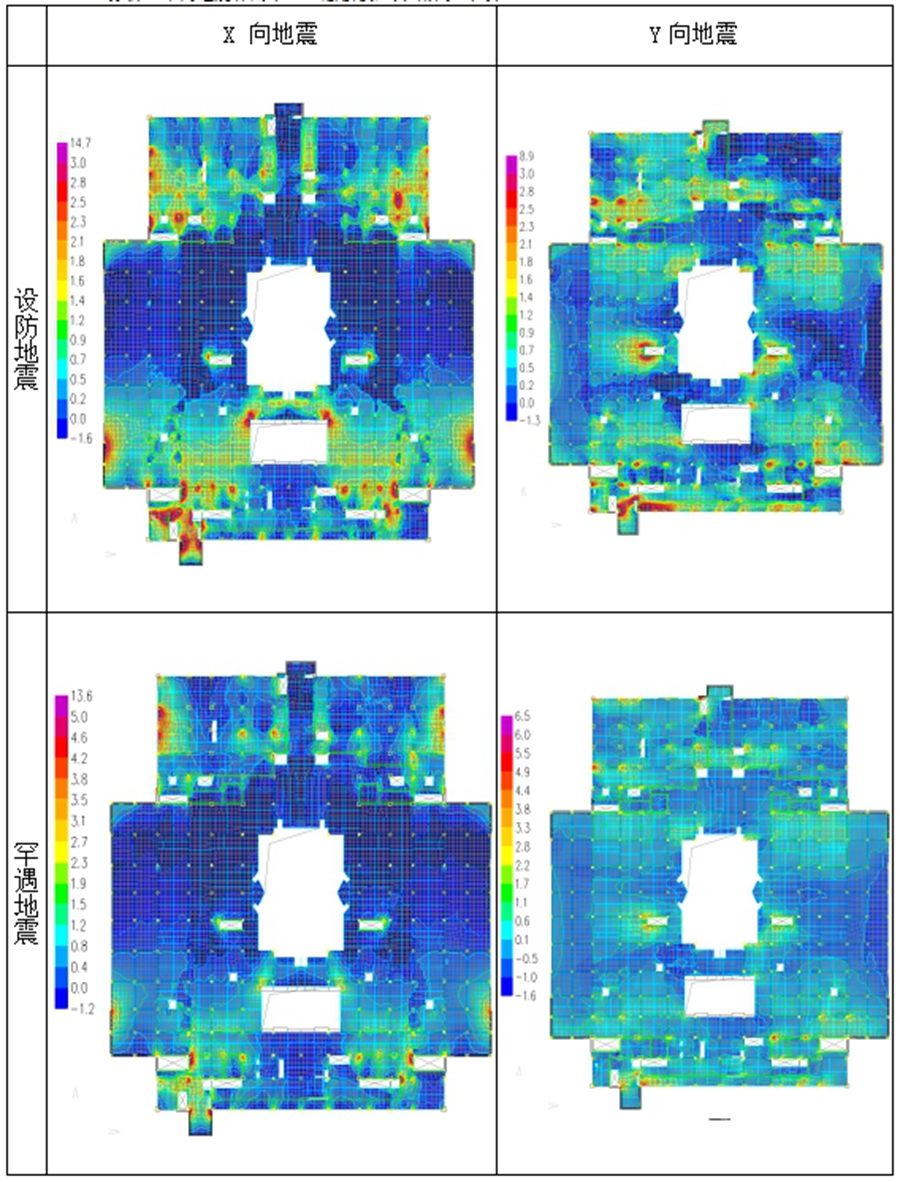

经分析,不同地震作用下0m层楼板应力结果如下表。

分析结果表明,首层楼板应力分布总体都是压应力,局部拉应力大的部位均为柱与楼板支撑点的局部应力,与楼板大开洞完全没有关系。根据上述应力等值线图,在100年设计基准期下的设防地震下,大部分楼板面内主拉应力均小于3.85MPa(板厚250mm,配筋双层双向16@150,钢筋折合单位长度的弹性应力为:1340X360X2/(250X1000)=3.85MPa);罕遇地震下,大部分楼板面内主拉应力均小于4.28MPa(板厚 250mm,配筋双层双向 16@150,钢筋折合单位长度的不屈服应力为:1340X400X2/(250X1000)=4.28MPa)。对于局部范围主拉应力较大区域,采取设置刚性水平支撑的加强措施,保证首层楼板整体满足 100年基准期的中震弹性、大震不屈服的性能目标。

三、上部主体结构设计

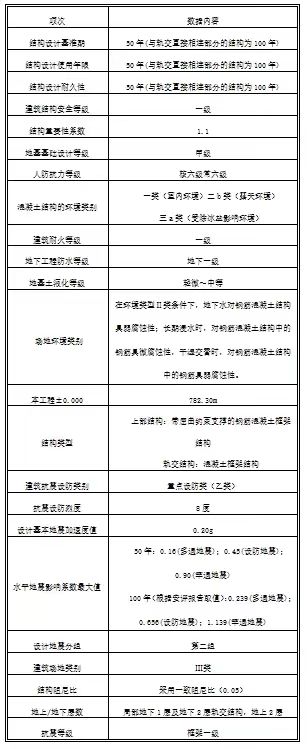

3.1GTC主要设计参数

3.2 上部结构体系

交通中心主体采用框架结构,首层设置少量的屈曲约束支撑(BRB),局部大跨度部分采用型钢混凝土框架柱和型钢混凝土框架梁,部分采用后张缓凝型预应力混凝土梁,框架抗震等级为一级,屋顶天窗采用钢结构玻璃屋面。

交通中心首层高度约6.5m,二层高度约8.9m,层高较大。且建筑公共区域平面范围大、柱跨尺寸大。交通中心下部与东西走向的轨交主体结构相连,由于轨交功能限制,在其影响范围内的框架柱尺寸不能大于1m;另外,建筑在首层、二层南北方向为贯通的公共区,从建筑效果上要求外露结构柱截面尺寸一致,因该区域与轨交限制区存在交叉重叠,导致上述两片区域的柱截面均限制为1m以内。为确保结构整体指标满足规范要求,结构设计利用其它小空间非公共区域,设置了9m左右的柱网,柱截面1.5m。对大跨区域,设置了钢骨梁或预应力梁,以控制结构尺寸;对部分尺寸受限且轴压比不满足要求的柱,通过在柱内设置钢骨提高其承载力及抗震延性。经计算分析,主体结构各项指标可满足规范要求。

四、结论

1、本工程交通中心首层楼板开洞尺寸较大,单方向开洞比例超过《建筑与市政工程抗震通用规范》中30%的限值;

2、当因建筑功能要求无法减小洞口尺寸时,靠增加楼板总尺寸的方式,尽管可以使得洞口尺寸比满足规范要求,但对于0m层楼板水平力的传递贡献极小,同时在本工程中所需额外增加的楼板面积较大,对周边设备管线影响较大,不利于“安全、经济、合理”的基本设计理念。

3、为首层楼板设定了“100年设计基准期下的中震弹性、大震不屈服”性能目标,通过计算分析及构造加强,可确保首层板在设防地震下保持弹性状态,在罕遇地震下也具有足够的承载力,同时确保满足地下轨交结构及上部主体结构的要求。

4、首层板兼做上部结构的嵌固层及地下轨交结构的顶板,其设计标准应兼顾上、下结构要求。本次计算分析通过对比和包络柱底剪力的方式,既保证了计算结果的有效性,又能大大简化计算过程。

5、首层结构作为上部结构的嵌固层及下部结构顶板,既满足作为上部结构嵌固端的要求,也可满足下部轨交结构设计标准。

6、通过上述分析与构造加强,首层楼板可以达到承载力要求,从而确保结构整体安全合理。