超长隔震建筑温度应力分析 2023-12-14

发布时间:2023-12-14

内容:随着我国经济的高速发展及城市化进程的推进,对建筑物使用功能的要求越来越高,超长高层建筑结构普遍出现于现代建筑工程中,尤其是公共建筑,正逐渐向大型化的方向发展。

超长建筑的温度敏感性使得建筑设计中的温度问题成为了建筑设计的难点。尤其对于隔震建筑,中华人民共和国第744号国务院令《建设工程抗震管理条例》对高烈度地区重点设防类建筑的变形又提出了更高要求。不仅要考虑温度应力引起的混凝土收缩问题,还应该考虑温度应力在施工期间及建筑物正常使用阶段,隔震支座在温度应力下的初始变形对设防地震作用时支座变形的影响,充分考虑支座极限变形限值及应对措施才能消除的结构安全隐患,保证结构在发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

1、隔震建筑隔离缝的设置及构造要求

隔震建筑是指利用隔震技术,在建筑物的基底部或某个位置设置隔震装置形成隔震层,把上部结构和下部基础隔离开来,以此来消耗地震能量。隔震建筑上部结构与下部结构或室外地面之间须设置完全贯通的水平隔离缝,采用柔性材料填塞。水平缝的处理需采取可靠的保温措施,否则会使得隔震层的环境温度随季节性出现较大幅度的变化。

根据《建筑隔震设计标准》(GB/T51408-2021)隔离缝设置要求,上部结构与周围固定物之间应设置完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻挡和碰撞,隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不应小于300mm。而对相邻隔震结构之间的隔离缝,缝宽取最大水平位移值之和,不应小于600mm。

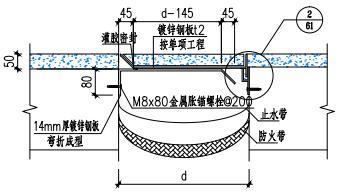

图 1 隔震建筑间变形缝构造

对于一般的建筑物,根据《建筑抗震设计规范(2016 年版)》GB50011-2010的要求,抗震缝宽介于100mm~300mm之间,而对于大型隔震建筑,相邻隔震结构之间的隔离缝可能达到800mm~1000mm。因此隔震建筑的楼面、屋面及墙面的隔离缝会对结构布置、建筑功能、建筑物立面效果有较大影响。且楼面变形缝的处理方式多为:在建筑面层高度范围内,通过一侧或两侧悬挑钢板,以达到变形缝两侧的建筑物自由滑动的目的,如图1所示。但是悬挑结构的承载能力有限,使用过程中,如果较宽的隔离缝构造措施安全性能存在瑕疵,会对建筑物内使用人员造成安全隐患。

2 、温度作用对混凝土结构的影响

引起温度作用的因素很多,主要有跨季节的结构施工,由空气温度加之日照温度组成的建筑物环境温度,还有结构在使用过程中,昼夜温差和突然降温造成的结构内外存在的温差。由于温度变化,结构或构件产生伸或缩,当伸或缩受到限制时,结构或构件内部便会产生应力,即为温度应力。在温度应力的作用下,尤其是支座处会产生温度变形,引起混凝土裂缝,导致结构变形加大、钢筋锈蚀等问题,影响结构安全。

上部结构施工过程中,由混凝土水化热反应,产生的温差可以通过采取有效措施减小或避免。主要有:减小混凝土收缩或温度变化;采用专门的预加应力或增加配置混凝土表面构造钢筋;建材采用低收缩混凝土材料;组织采取跳仓浇筑;在合理的间距范围内设置后浇带、控制缝等施工方法;加强施工养护等。通过这些措施可有效避免施工过程中温差造成混凝土表面裂缝。

实际分析温度作用对超长隔震结构的影响,对于非隔震结构,由于下部结构的竖向构件受到基础嵌固端的约束而不能自由变形,使得结构内部出现温度拉应力;而对于隔震结构,由于隔震结构隔震层的水平刚度较小,相较于非隔震结构,上部结构水平构件横向变形受到的约束也变小,因此在温度作用下,隔震建筑上部结构由温度作用引起的附加内力远小于非隔震结构。

3 、工程实例分析

3.1 工程概况

某拟建工程为产教融合实训基地建设项目,位于山西省晋中市,地下2 层,地上最高为4层。考虑到建筑使用要求和外观的美观性,建设方要求整个结构不设置伸缩缝。建筑物总高度为21.5m,总长度为125.9m,总宽度为54.2m。本文主要考虑温度作用对整个结构的影响,因此不考虑地震作用的影响,其荷载组合也是以恒、活和温度应力组合为主。

3.2 隔震结构支座布置及整体分析

结构平面为矩形,主要的柱网尺寸为 9.0m×9.0m。框架柱混凝土强度等级从下到上为C45~C35,下柱墩与上柱墩均为C45,隔震层顶盖框架梁为C35。柱墩截面为1100mm×1100mm,隔震层框架梁截面为 500mm×900mm,板厚为160mm。上部结构柱截面为700mm×700mm,框架梁截面为350mm×700mm,板厚为120mm。

在分析温度应力之前,首先对整体结构的抗震性能进行分析计算,使整个结构能满足隔震建筑的基本设防目标,即“中震不坏、大震可修、巨震不倒”。隔震设计按照《建筑隔震设计标准》(GB/T 51408-2021)要求的隔震设计方法进行设计,设计方法采用复振型分解反应谱法,且采用弹塑性时程分析法进行补充计算,计算结果取时程分析法和复振型分解反应谱法取包络值。

经计算,本工程布置铅芯叠层橡胶支座(LRB)和普通叠层橡胶支座(LNR)共105个,直径分别为900mm和1000mm,其中LRB为40个;LNR为65个。主要计算结果如下。

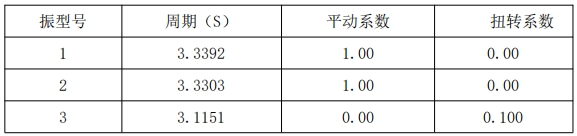

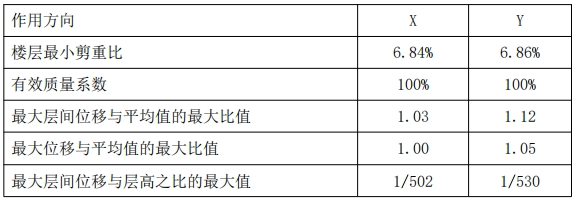

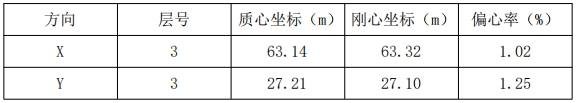

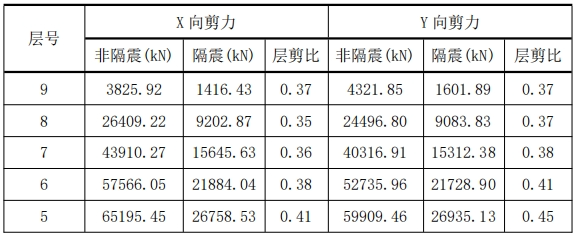

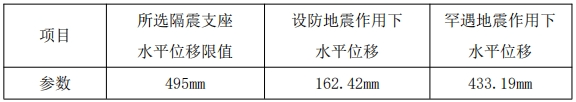

表1为该工程设防地震作用下前三振型的结构自振周期及振型方向;表2为该工程设防地震作用下主要控制参数;表3为该工程设防地震作用下隔震层偏心率;表4为该工程设防地震作用下隔震结构底部剪力比,底部剪力比为0.45;表5为该工程设防地震、罕遇地震作用下支座水平位移。

表1 设防地震作用下前三振型的结构自振周期及振型方向

表2 设防地震作用下主要控制参数

表3 设防地震作用下隔震层偏心率

表4 设防地震作用下隔震结构底部剪力比

表5 设防地震、罕遇地震作用下支座水平位移

3.3 温度应力分析

晋中市基本气温为:月平均最低气温-16℃,月平均最高气温34℃。根据《建筑结构荷载规范》(GB50009- 2012) 中的公式计算可得,结构最低初始温度:-1℃;结构最高初始温度:19℃。因此,本工程最大升温温差取值为35℃,最大降温温差为-35℃。本工程考虑全楼节点正负35℃温差进行计算。

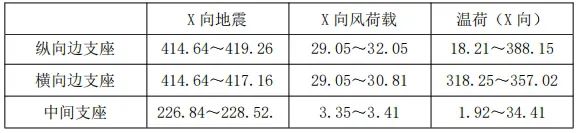

本工程温度荷载分析,采用PKPM结构设计软件,在特殊荷载模块输入升降温,全楼同温布置。通过定义节点处的温差来定义温度荷载的,程序利用有限元法计算温度荷载对结构的影响,并通过自定义荷载组合功能与其他荷载效应进行相应的组合,从而能够较准确的考虑温度对结构的影响。温度荷载分项系数取1.5,组合值系数取0.6,准永久值系数取 0.4,频遇值系数取0。分析结果显示见表6。

表6 隔震支座在单工况下的支座剪力见表6(单位:KN)

由表6可以看出,建筑物的纵向边支座处,在温度荷载作用下的支座内力,由中间向两端逐渐变大,边支座尤其是横向边支座的支座内力是中间支座内力的10倍。建筑物的横向边支座处,在温度荷载作用下的支座内力均与X向地震作用下的支座内力相当,是风荷载作用下支座内力的10 倍左右。因此,由温度荷载作用引起的支座内力不能忽视,要经过充分的计算分析,并采取有效措施减小温度荷载对整个结构造成的不利影响。

隔震支座在温度荷载作用下,纵向水平向位移介于:1.33mm~28.65mm之间,经计算,隔震支座在温度荷载下的水平位移占设防地震作用下水平位移的0.8%~17.6%,占罕遇地震作用下水平位移的0.3%~6.7%。由此可见,对于超长建筑在选取隔震支座时,需充分考虑温度荷载引起的支座变形,支座的水平位移限值应大于罕遇地震作用下的水平位移和温度荷载下支座水平位移之和,尤其是建筑物两端,需要引起重视,否则支座将长期处于偏心受压的状态。

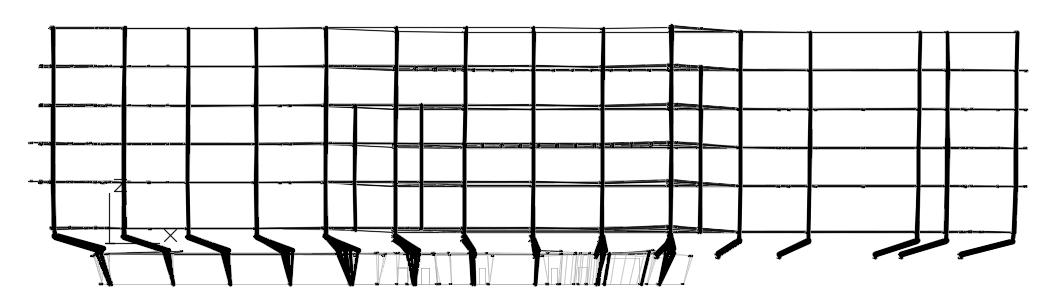

上部结构的变形。通过计算分析,得到了温度作用下结构纵向整体变形,如图2所示:

从结构整体变形示意图可以看出:在温度作用下,结构整体都发生了伸缩变形,由于本工程为隔震结构,其上部结构和基础之间被柔性隔震层隔离,下部结构竖向构件的侧移约束变小,整个结构的变形集中在隔震层,上部结构的楼层相对于地基基础的位移基本相等,所产生的温度应力远小于结构构件的承载能力。但是,采取隔震措施后,虽然上部结构在温度作用下的附加内力和层间变形明显减小,但隔震层的变形却不能忽略,特别是该类型结构的端部支座,如果施工期间保温采暖措施不到位,在温差较大、混凝土养护不好的情况下,支座变形可能会超过安装容许误差,影响支座性能及减震效果。

图2 结构纵向整体变形

3.4 应对温度应力的措施:

由于隔震结构水平缝的存在,需要采取措施加强隔震层的保温措施,减小建筑物使用期间的环境温差;隔震支座选择时,要充分考虑温度荷载引起的支座位移,要留有一定的余量,以满足各种工况下结构变形的要求;适当增加结构构件的配筋率,增加混凝土抗裂性能;隔震层及下部结构,适当减小伸缩后浇带间距,建议不超过30m。

该文已于2023年8月发表于《新材料·新装饰》